Anonymus Landwirte

Das Leben in der Landwirtschaft ohne Technik kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es war auch mal ganz anders. Da war die Landwirtschaft noch richtig rückständig. Der technische Fortschritt kam vor allem mit der Elektrifizierung in unseren Alltag. Das war gegen Ende der 1920er Jahre. Vorher ging man noch mit der Petroleumlampe oder einer Kerze herum. Dann kam der Strom und mit ihm auch die ersten Glühlampen. Ein gewaltiger Fortschritt. Die Brandgefahr wurde weniger und man konnte überall das Licht einschalten. Auch bei der Arbeit half uns der elektrische Antrieb.

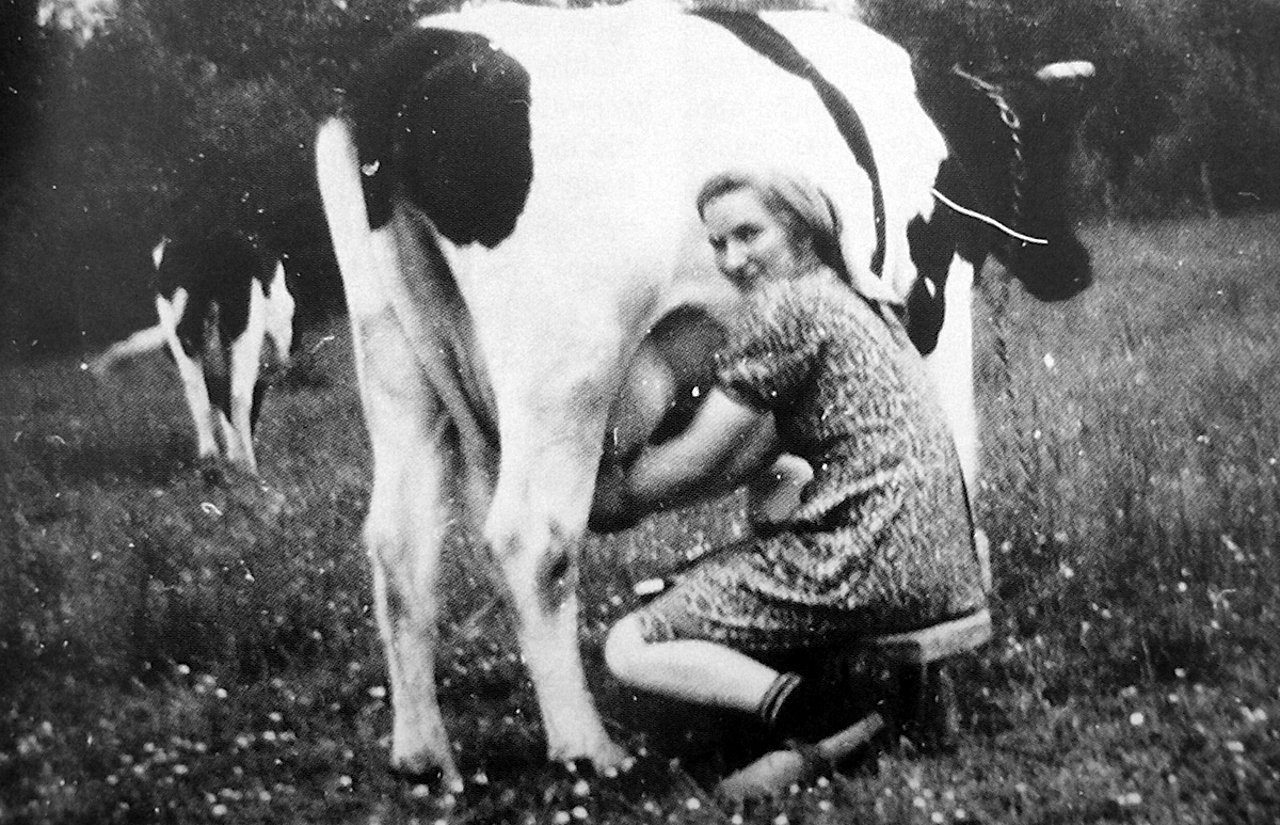

Früher wurde in der Landwirtschaft nur Muskelkraft eingesetzt. Die vom Menschen und die vom Pferd oder vom Ochsen. In den 1930er Jahren wurden aber immer mehr Maschinen eingesetzt. Zum Pflügen, Mähen und zum Dreschen. Nach dem 2. Weltkrieg fuhren die ersten Mähdrescher über die Äcker. Aber es blieb noch viel Handarbeit übrig. Zum Beispiel das Melken. Auf den größeren Höfen gab es zwar schon Melkmaschinen, aber auf vielen kleineren wurde immer noch mit der Hand gemolken. Das war oft die Aufgabe der Mütter oder der Kinder.

Als als Junge musste ich vor der Schulzeit die Kühe melken. Da war ich so um die 13 Jahre alt. Melken war morgens um 5.00 Uhr. Noch vor dem Frühstück. Erst dann wurde eine Tasse Tee getrunken und anschließend das Vieh versorgt und gefüttert. Rüben oder Steckrüben schneiden, Heu nachlegen. Die Pferde mussten länger gefüttert werden, weil die täglich arbeiten mussten. Ein Pferd braucht zwei Stunden zum Fressen, morgens und abends.

Von Klein auf ackern

Im Rahmen der Interviews, die allen Geschichten rund um das Schüttorfer Handwerk geführt wurden, fand auch eine Gesprächsrunde mit drei Landwirten aus der Gemeinde Samern statt. Aus den Aufzeichnungen dieses Gesprächs entstand die Geschichte über das Leben und die Arbeitsbedingungen von Landwirten, wie sie früher in unserer Gegend vielfach üblich waren. Die Landwirte wollen aus persönlichen Gründen hier nicht namentlich genannt werden. Wir respektieren das.

Das Milchpferd bekam Magermilch

Die Milch wurde dann von einem anderen Bauern eingesammelt. Der fuhr morgens und abends zu den Nachbarn, lud die Milchkannen auf und brachte sie zur Molkerei. Zuerst mit dem Pferdewagen. Später mit Trecker und Anhänger. Ich erinnere mich noch, das Pferd, das den Wagen zog, bekam immer einen Eimer voll Magermilch. Es war das einzige Pferd, das ich kannte, das überhaupt Milch gesoffen hat. Dem muss das wohl geschmeckt haben. Ein Teil der Milch verblieb auch auf dem Bauernhof. Denn Milch war ja ein Hauptnahrungsmittel, daraus wurde alles gemacht. Da gab es morgens Papp, auch für die Kälber. Ein Teil der Milch wurde auch zurückgesetzt, damit sich oben Sahne absetzt. Die Sahne wurde anschließend gesäuert und kam in die Kenne. Anschließend wurde sie gebuttert.

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. So heißt es in einem alten Volkslied. Für uns Landwirte bedeutete das, jetzt kommt jede Menge Arbeit auf uns zu. Im Frühjahr wurde Mist gefahren, der hinter dem Kuhstall gestapelt worden war. Er wurde mit der Hand aufgeladen, mit Pferd und Wagen zum Acker gefahren, dort verstreut und dann untergepflügt. Die so bearbeiteten Flächen waren für Hackfrüchte gedacht, Kartoffeln und Rüben. Wenn die Hackfrüchte im Herbst geerntet waren, wurde das Wintergetreide gesät. Und im Frühjahr Hafer für die Pferde. Alle 7 Jahre mussten auch die Hecken zwischen den einzelnen Äckern beschnitten werden. Wir sagten dazu „Auf Stopp setzen.“

Fast täglich wurde im Schweinekessel Kartoffeln und Getreideschrot gekocht und an die Schweine verfüttert. Schweine hatte damals fast jeder Landwirt und ein paar Kühe sowie ein oder zwei Arbeitspferde. Kleine Bauern mit wenig Anbauflächen spannten auch mal eine Kuh oder einen Ochsen vor den Pflug. Weil viele auch Hühner und Enten hielten, die meist völlig frei auf dem Hof herumliefen, hatten wir ständig ganz leckere Bio-Eier. Aber die meisten davon wurden eingesammelt. Die brachten meine Mutter oder meine Oma zum Kaufmann und bekamen dafür Lebensmittel. Und ganz wichtig: Für den Opa mussten sie immer ein Päckchen Tabak mitbringen. Das stand ganz oben auf der Einkaufsliste. Einkaufen war oft nur ein reines Tauschgeschäft.

Die Kühe wurden in den Wintermonaten vorwiegend mit Heu gefüttert. Und mit Rüben, die man im Sommer geerntet hatte. Für das Heu wurde im Sommer das Gras gemäht, früher noch sehr mühsam mit der Sense. Zu meiner Zeit hatte man schon eine Mähmaschine, die von zwei Pferden gezogen wurde. Aber zum Trocknen wurde das gemähte Gras noch von Hand gewendet. Mehrmals über Tage hinweg. Dann wurde das getrocknete Heu mit einem großen Holzrechen zusammengeharkt und mit einer langstieligen Heugabel auf den Heuwagen geladen. Das war eine Kunst für sich. Die Heuwagen wurde ganz schön hoch geladen, Heu wiegt ja nicht viel. Aber man musste schon ganz genau drauf achten, dass das Heu richtig aufgepackt wurde, damit der Wagen später nicht umkippte.

Dann wurde das Heu zum Hof gebracht. Über der geräumigen Diele hatten wir einen großen Heuboden. Da musste das Heu drauf. Man stand ganz oben auf dem Wagen und hat das Heu mit der Heugabel nach oben durch eine Luke auf den Boden geworfen. Dort waren andere, die das Heu auf dem Boden so gepackt haben, dass alles drauf passte. Im Sommer hatten die Kühe Weidegang und fraßen das Grün.

Auch mit den Rüben hatten wir viel Arbeit. Die wurden im Herbst geerntet. Dann wurden die Rüben per Hand rausgezogen und so auf den Boden gelegt, dass das grüne Laub immer zu einer Seite lag. Dann kam einer mit dem Spaten und hat das Laub abgestochen. Rüben und Laub wurden getrennt voneinander per Hand auf einen Ackerwagen geladen. Das Laub wurde an die Kühe verfüttert. Die Rüben wurden auf einen Haufen geschüttet, mit Stroh abgedeckt und mit Sand zugeschüttet. Vor dem Winter bedeckte man das Ganze zusätzlich noch mit Laub oder Gras, damit die Rüben sicher vor Frost waren.

Das war eine mühsame Arbeit, bei der wir auch als Kinder mit anpacken mussten. Genauso wie beim Kartoffelsammeln. Da mussten wir Kinder mit ran. Wir haben die Kartoffeln, die nach dem Ernten noch in den Furchen lagen, eingesammelt. Nachsammeln nannte man das. Wenn man auf dem Feld der Familie sammelte, kriegten wir Kinder kein Geld dafür. Aber wir haben auch oft bei den Nachbarn geholfen, da gab es dann etwas Geld.

Eine weitere wichtige Arbeit, bei der wir Kinder helfen mussten, war die Roggenernte. Der Roggen wurde damals oft noch mit der Sichel oder der Sense gemäht. Der Mäher ging voraus, dann kamen zwei Binder und haben die Roggenhalme mit der Hand gebunden und in Stiegen aufgestellt.

Zum Binden der Roggenhalme nahmen sie Strohseile. Da wurden so um die zehn Halm genommen und zusammengedreht. Die gedrehten Halme hat man um die Garbe gebunden. Die blieben mehrere Tage auf dem Feld stehen und bei gutem Wetter in die Scheune eingefahren. Wer nicht genug Platz in der Scheune hatte, der schichtete die Garben zu einem Diemen auf dem Acker auf.

Der Roggen wurden erst im Herbst gedroschen. Entweder kam dann dazu ein Lohndrescher auf den Hof oder eine große Dreschmaschine stand auf einem zentralen Platz, wie zum Beispiel auf dem Kuhm. Dort wurden die Korngarben hingefahren und gedroschen.

Zum Dreschen brauchte man viele Leute, um die Garben in die Maschine zu werfen, die Säcke wegzutragen, das Getreide und später Stroh zu bergen, zu binden und zu lagern. Das war eine schweißtreibende Arbeit. Denn die Maschine lief fast pausenlos. Manchmal haben die Arbeiter auch etwas in den Drescher geschmissen, damit der mal stillstand und sie eine Pause hatten. Aber das hat ich selber nie erlebt. Das kenn ich nur vom Hörensagen. Weil wir schon seit 1928 Strom auf dem Hof hatten, hatten wir selber einen kleinen Spitzdrescher auf den Hof.

So ein Dreschtag war damals der Höhepunkt des ganzen Jahres. Alleine schon, weil viele mit anpacken mussten. Die Verwandten und die ganze Nachbarschaft. Damals hatte die Nachbarschaft einen hohen Stellenwert. Man half sich gegenseitig, wann immer man konnte und wann immer man gebraucht wurde. Männer wie Frauen, und auch die großen Kinder. Das war ein richtiger Event, wie man heute sagen würde. In den Pausen gab es Kaffee. Butterbrote brachte man selber mit. Mittags aß man Erbsensuppe oder Grünkohl aus dem großen Topf. Lecker. Und hin und wieder wurde auch ein Schnäpschen getrunken.

Beim Kartoffeldämpfen, wenn die Kartoffeln in einem riesigen Dampfkochtopf zu Silage verarbeitet wurde, brauchte man nicht so viele Arbeiter. Da reichten zwei, drei Männer. In einem Dämpfer konnte man viele Zentner Kartoffeln auf einmal kochen. Die Kartoffel kamen über ein Förderband in den Kessel. Zuvor wurden sie in einer Maschine vom Sand gereinigt und gewaschen. Häufig waren vier Kessel reihum im Einsatz. Alle zehn bis fünfzehn Minuten war so ein Kessel gar. Dampf wird ja viel heißer als Wasser. Die Kartoffeln wurden ausgekippt, in die Quetsche gerührt und dann für die Schweine geliert. Die Dämpfer wurde entweder mit Holz, Kohle oder Heizöl befeuert, das Wasser musste ja zum Dampfen gebracht werden.

Keine Zeit zum Spielen

Wir hatten als Kinder nicht viel Zeit zum Spielen. Wir mussten immer auf dem Hof mit anpacken. Beim Viehfüttern, bei der Ernte im Sommer, beim Kartoffeldämpfen und Rübenziehen im Herbst oder im Winter. Manchmal war es sehr kalt, da hatte man eisige Hände und musste man abends noch Schularbeiten machen. Freizeit kannten wir eigentlich nie. Aber dafür hatten wir meistens immer genug zu essen. Wir hatten ja alles auf dem Hof. Kühe, Schweine und Geflügel, Kartoffeln, Rüben und Gemüse. War ja alles da. Auch für den Eigenverbrauch. Aber das meiste haben wir ja verkauft, natürlich für Geld. Das wuchs bei uns nicht.

Aber eines muss ich hier noch sagen. Ohne die Frauen wären viele Bauern aufgeschmissen gewesen. Die haben nicht nur mitgeholfen, die haben richtig geackert. Die Bauersfrau war mehr belastet als ihr Mann. Die musste wesentlich mehr arbeiten. Nicht nur auf dem Hof oder auf dem Feld. Auch im Hause. Sie musste Kochen, Wäschewaschen, Putzen Einmachen usw. Und sie hat sich um die ganze Familie gekümmert. Um die Kinder genauso wie um die alten Leute.

Oma hat gesponnen

Unser Hof zählte damals zu den mittleren Betrieben. Wir hatten Pferde, Schweine, Rinder und Ochsen. Bullen hatte man noch nicht so. Die Rinder und Ochsen ließ man auch auf der Weide laufen, was man mit Bullen ja nicht so konnte. Und dann waren da noch Schafe für schlechtere Parzellen und Flächen. Und auch für die Wolle. Die mussten im Frühjahr geschoren werden. Dann wurde gesponnen und gestrickt. Das war die Sache der Omas. Alles, was man so anhatte, war nach Möglichkeit aus Schafwolle.

Es gab damals auch noch viele Höfe, die waren so klein, dass man davon allein nicht leben konnte. Dann ging der Mann zum Nebenerwerb. Meistens nach Schüttorf in die Fabrik, oder er arbeitete bei den großen Bauern. So wie die Heuerleute. Das war ganz bitter. Die mussten mehrere Tage beim Bauern arbeiten. Und wenn es regnete, dann war der Tag kaputt, dann konnte er das Heu nicht einfahren. Das waren bedauernswerte Leute. Die mussten so und so viele Tage in der Woche beim Bauern antanzen. Wenn keine Erntezeit war, dann wurden andere Pflegearbeiten gemacht. Im Winter Holz fällen, Graben räumen, Mist fahren. So zog sich das über das ganze Jahr hin.

Die großen Bauern hatte meist noch Knechte und Mägde. Bis der Trecker kam. Früher konnte man mit einem Pferdegespann drei Morgen am Tag pflügen. Das machte der Trecker in einer halben Stunde. Also mit der Mechanisierung kaum auch das Aus für die Knechte und Mägde. Man brauchte nicht mehr so viele Hände, um die Arbeit zu schaffen. Das war so Anfang der 1950er Jahre. Gleichzeitig wurden die Höfe immer größer und auch weniger. Bei uns an der Straße waren damals zwölf Bauern. Da ist heute keiner mehr.

Die Heuerleute war arm dran

Mit den Vieh unter einem Dach

Es gab damals auch noch viele Höfe, die waren so klein, dass man davon allein nicht leben konnte. Dann ging der Mann zum Nebenerwerb. Meistens nach Schüttorf in die Fabrik, oder er arbeitete bei den großen Bauern. So wie die Heuerleute. Das war ganz bitter. Die mussten mehrere Tage beim Bauern arbeiten. Und wenn es regnete, dann war der Tag kaputt, dann konnte er das Heu nicht einfahren. Das waren bedauernswerte Leute. Die mussten so und so viele Tage in der Woche beim Bauern antanzen. Wenn keine Erntezeit war, dann wurden andere Pflegearbeiten gemacht. Im Winter Holz fällen, Graben räumen, Mist fahren. So zog sich das über das ganze Jahr hin.

Die großen Bauern hatte meist noch Knechte und Mägde. Bis der Trecker kam. Früher konnte man mit einem Pferdegespann drei Morgen am Tag pflügen. Das machte der Trecker in einer halben Stunde. Also mit der Mechanisierung kaum auch das Aus für die Knechte und Mägde. Man brauchte nicht mehr so viele Hände, um die Arbeit zu schaffen. Das war so Anfang der 1950er Jahre. Gleichzeitig wurden die Höfe immer größer und auch weniger. Bei uns an der Straße waren damals zwölf Bauern. Da ist heute keiner mehr.

Eine kleine Geschichte zwischendurch. Früher hatte das Gesinde oft an einem extra Tisch gegessen. Die durften bei vielen Bauern nicht mit an deren Tisch. Der Bauer bekam jeden Sonntag ein Ei, aber das Gesinde aber nicht. Nur zu Ostern, da bekamen auch sie Eier. Da wurde gegessen, was reinging. Um den Bauern zu bestrafen, weil nur einmal im Jahr Eier auf den Tisch kamen. Von daher soll auch das Ostereieressen kommen. Das kann stimmen, muss aber nicht.

Wie schon gesagt, zu Essen hatten wir eigentlich immer genug. Keine ausgefallenen Speisen, aber ordentliche Hausmannskost. So gab es morgens häufig Wurstebrot. Das war das einfachste für die Hausfrau zum Herrichten. Um 9 Uhr gab es Frühstück. Mit selbstgebackenem Brot. Belegt mit selbst eingemachter Wurst, Schinken oder Rauchfleisch. Mittagessen gab es fast nie. Dafür war das Abendessen üppiger. Da gab es Bratkartoffeln mit Milchsuppe.

Die Rache des Gesindes

Landwirt wurde Lehrberuf

Zu Zeiten meines Vaters wurde man durch Geburt Landwirt. Da hat man den Hof geerbt. Und was man für diesen Beruf wissen musste, hat am von Kindesbein an durch Arbeit gelernt. Da gab es keine Ausbildung. Und Schule war ja auch nicht so wichtig. Das ist man eben hingegangen, bis man nicht mehr musste. Heute ist Landwirt ja ein anerkannter Beruf, mit einer richtigen Ausbildung und sogar einem Studium.

Zum meiner Zeit konnte man schon den Beruf des Landwirt erlernen. Da ging man nach der Schule 3 Jahre lang zur Ausbildung in einen Betrieb und zur Berufsschule. Die war damals in Bentheim. Man konnte die Ausbildung auch auf dem elterlichen Hof machen. Die dauerte dann 2 Jahre. Vorher musste man aber für 1 Jahr in einen fremden Betrieb gehen. Dann legte man die Gesellenprüfung ab. Wer dann noch mehr lernen wollte, der ging mit 18 oder 19 Jahren in die Landwirtschaftsschule.

Die Gesellenprüfung bestand aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Da musste man zum Beispiel den Pflug einstellen und demonstrieren, wie ein Maschineneinsatz war. Ich weiß noch, ich musste ein Pferd anschirren und anspannen. Gewicht und Vieh taxieren.

Zum Schluss noch ein paar Dönkes zum Schmunzeln. Wenn ein Freier zum ersten Mal auf den Hof kam, dann war „Bockgeld“ fällig. Er kam solange in die Ferkelkiste, bis er das Verlangte bezahlt hat. Manch einer hat schon für ein paar Stunden dort gesessen, bis er die Geldbörse gezückt hat. Ob es aber stimmt, wer weiß das schon.

Anderswo wurden die Freier auch nicht mit offenen Armen empfangen. Wenn da so einer daher kam, klopfte man ihm auf die Schulter und sagte: „Du, usse Houners trapp wij sölws“. Da wusste er Bescheid.

Und noch eines: Früher waren die Winter auch länger und strenger. Da zog sich so manch Einer schon im Oktober eine lange Unterhose an. Und im Mai wurde sie untergepflügt.

Bockgeld und lange Unterhosen

Weitere Portraits

Friedrich Richard

Lindemann

Hausschlachter

Margarete

Lindemann

Bäckerei

Philipp

Kortmann

Bauunternehmer